.

«Studi Cassinati», anno 2021, n. 3

> Scarica l’intero numero di «Studi Cassinati» in pdf

> Scarica l’articolo in pdf

di Maurizio Zambardi

Dopo l’armistizio dell’otto di settembre del 1943 iniziammo a vedere passare in località San Cesareo, nei pressi della Stazione ferroviaria di San Vittore del Lazio, i carri armati che andavano in direzione di Rocca d’Evandro. Ricordo che erano di colore verde e che sopra vi erano soldati seduti. In quel periodo ci trovavamo in località San Cesareo perché mio padre Luigi Masecchia gestiva il “Dopolavoro”, che era stato aperto qualche anno prima. Io ero poco più che una ragazza, avevo appena dodici anni (Fig. 1), e come me vi erano anche altri coetanei, quali mia sorella Maria, le sorelle Rossini, e cioè Emma, che poi sposò mio fratello Guido, Nanninella e Stella. La nostra giovane età e l’inesperienza in tema di guerra, non ci faceva capire la gravità della situazione, per cui tutti noi nel vedere passare quella insolita parata di carri armati e di uomini in divisa militare ci dava motivo di allegria. Non sapevamo minimamente cosa significasse essere in guerra. Verso sera vedemmo arrivare i primi razzi luminosi che provenivano dalla zona di Cassino, e noi ragazzi, incoscienti, non eravamo spaventati perché ci ricordavano i rumorosi ma innocui fuochi d’artificio delle feste patronali.

Poi i nostri genitori ci dissero di prepararci perché dovevamo “sfollare”. Nonostante i volti cupi e seri degli adulti noi continuavamo ad essere euforici e contenti per quello che stava accadendo, ci sembrava tutto un gioco. Raccogliemmo quei pochi indumenti che avevamo, li sistemammo alla meno peggio in alcuni sacchetti e, tutti insieme, adulti e bambini, ci avviammo con passo affrettato verso il mulino di Saverio.

Qui vi era un campo di granturco ancora da raccogliere dove, a seguito dei rimproveri dei nostri genitori affinché noi ragazzi assumessimo un atteggiamento più serio e meno scherzoso, ci nascondemmo, sia per non essere visti dagli aerei che vedevamo passare di continuo nel cielo sopra di noi, e sia per cercare un minimo di protezione dai “razzi” che provenivano da Cassino.

Restammo lì per pochissimo tempo perché gli adulti avevano deciso di raggiungere la masseria dei coniugi Genoveffa ed Agostino Rossini, genitori delle mie amiche Emma, Nanninella e Stella. Arrivati ci autoconvincemmo di essere ormai al sicuro perché lontani dalla strada dove passavano i mezzi militari e i carri armati. Ma sbagliavamo, iniziarono ben presto ad arrivare anche lì le prime bombe di aerei. Mi sembra di ricordare che fosse il giorno 11 settembre del 1943. Ricordo che sentivamo i rombi degli aerei e poi i boati dello scoppio delle bombe che si facevano sempre più forti perché si avvicinavano dove eravamo rifugiati. I nostri genitori allarmati ci dissero di stenderci a pancia a terra e di coprirci la testa in qualche modo. Poi le bombe iniziarono a scoppiare a tre o quattro metri da noi e la terra saltata in aria ci ricadeva addosso con anche le schegge.

Allora scappammo via anche da lì. Quando arrivammo nei pressi della Stazione ferroviaria di Rocca d’Evandro, incontrammo un folto gruppo di soldati italiani che a prima vista sembravano operai in attesa di un treno in direzione Roma, ma in realtà erano soldati italiani allo sbando. Venimmo a sapere in seguito che molti di loro morirono a causa del bombardamento aereo di quel triste giorno. Mi sembra morirono 44 soldati e 9 civili, e molti altri furono i feriti.

I nostri genitori capirono che quella zona di pianura dove ci trovavamo noi era molto pericolosa a causa della presenza della linea ferrovia Napoli-Roma ed anche dell’importante Via Casilina. Allora gli adulti decisero di andare via anche da lì e di tornare tutti nelle nostre case nel paese di San Vittore, poste in Via Castello. Ma neanche lì eravamo al sicuro, perché ben presto arrivarono i tedeschi in cerca degli uomini abili al lavoro. Nella mia famiglia oltre a mio padre Luigi vi erano anche i miei due fratelli Vittorio, di 18 anni, e Guido, di 16, e per tale motivo considerati dai tedeschi, idonei per i loro lavori di costruzione della linea difensa (Fig. 2). Dovevamo quindi allontanarci dal paese il più presto possibile, come del resto fecero anche gli altri sanvittoresi.

Prima, però, di abbandonare casa nostra, mio padre Luigi pensò di nascondere qualche piccolo oggetto di casa, di scarso valore economico ma per noi di famiglia di importante valore affettivo. La casa aveva una piccola cavità nel muro di fondo e allora mio padre, con l’aiuto di mia madre e dei miei fratelli raccolsero in fretta e furia quello che poteva entrare nella cavità e poi la chiusero con una sottile parete in muratura. Infine la intonacarono così da confonderla con le altre pareti vicine. Poi, dopo aver assegnato ad ogni componente della famiglia un proprio fardello, proporzionato all’età e alla forza, ci mettemmo in cammino per andare sui monti, dove speravamo che i tedeschi non arrivassero.

La prima tappa fu in località Muraglie (Fig. 3). Lì ci rifugiammo presso uno dei tanti ripari in pietra usati dai pastori e che venivano chiamati “le pagliare”. Ma ben presto arrivarono i tedeschi anche lì. Ricordo ancora quella loro voce rauca e dura che pronunciava «Uomini, uomini!». Fortuna volle che mio padre e i miei fratelli avevano avvistato i tedeschi prima del loro arrivo per cui riuscirono a nascondersi bene e quindi non furono scovati. I tedeschi dopo aver perlustrato all’interno e nei pressi della pagliara, si resero conto che lì eravamo solo donne, bambini e vecchi e quindi andarono via. Ma neanche là ci sentivamo al sicuro allora gli adulti decisero di salire ancora di quota e di andare alle spalle di Monte Sambucaro, in direzione Radicosa. Ma ci fermammo alla Sorgentina dove sapevano che si erano rifugiati anche altri sanvittoresi.

Quindi speravamo che quello fosse un posto sicuro. Nell’andare ricordo che vedemmo da lontano moltissimi animali quali mucche, asini e maiali che scendevano dalla Radicosa scortati dai soldati tedeschi. Sapemmo poi che i tedeschi li avevano requisiti sui monti ai contadini e ai pastori.

Arrivati alla Sorgentina i miei genitori e i miei fratelli si misero a scavare alcune grotte perché le altre erano già occupate, e così ci sistemammo all’interno, ma neanche lì stavamo bene perché erano piccole e troppo a vista, quindi pericolose. Non vi erano alberi o cespugli a mascherale.

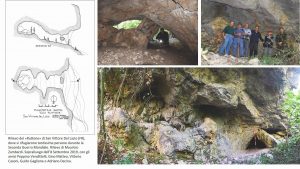

Allora mio padre disse di andare a “gliu Rutton”, che era una grotta naturale molto grande e capiente dove vi era rifugiata tantissima gente di San Vittore ed anche alcune persone di San Pietro Infine. In questa grotta, oltre a salvarsi molte persone, e di tutte le età, nacquero anche alcuni bambini (Fig. 4). Rimanemmo rifugiati al “Ruttone” per circa due mesi. Il posto era sicuro ma molto umido e poco igienico. All’interno della grotta non potevamo sederci a terra, potevamo solo accovacciarci, perché l’acqua che gocciolava dal soffitto della grotta creava fanghiglia e pozzanghere sul pavimento per poi scorrere verso l’esterno con più rigagnoli.

Per porre rimedio a questo problema ricordo che mio padre Luigi, insieme ad altri genitori rifugiati, per non farci stare continuamente con i piedi nell’acqua, procurarono dei rami di albero e li distesero sul pavimento della grotta, poi, con stuoie, canne e quant’altro che riuscirono a trovare, crearono una sorta di impalcato rialzato di poche decine di centimetri dal suolo, così da evitare il contatto con l’acqua. E così questo problema fu in qualche modo risolto ma se ne presentarono ben presto altri, in primis la mancanza di acqua potabile e la mancanza di cibo.

Le provviste che eravamo riusciti a portare via abbandonando la nostra casa in paese finirono ben presto e i morsi della fame si facevano sentire sempre più forti. Quelli che più si lamentavano erano i più piccoli, che ripetevano ai genitori: «mamma ho fame», oppure: «papà ho sete». Mio padre Luigi e i miei fratelli Vittorio e Guido avevano pensato di andare in paese in cerca di cibo e acqua, ma il rischio di incontrare i tedeschi era troppo alto e quindi rinunciarono.

Le donne, però, sapevano bene che i tedeschi a loro non le avrebbero portate via, e allora molte madri sostituirono i mariti nella ricerca del cibo in paese, e così, furtivamente, si avventuravano in cerca di qualcosa di commestibile.

Anche mia madre, Giuseppina Simeone, raggiunse, e per più volte, il paese in cerca di cibo. In una di queste volte, però, mentre faceva ritorno, portando un cesto con roba da mangiare sulla testa, arrivò una cannonata che scoppiò a pochi metri da lei. Lo scoppio la scaraventò a terra e fu subito semisommersa dalla terra saltata in aria. Per fortuna rimase illesa. Si rialzò e corse più che poté per tornare al rifugio dove noi tutti della famiglia aspettavamo con trepidazione. Quando arrivò ci raccontò quello che le era accaduto e si considerò una miracolata per non essersi fatta niente.

Purtroppo, però, il cesto con i viveri andò disperso, e lei proprio non se la sentì di tornare indietro a recuperare quello che si era salvato. Come non se la sentì neanche più di andare al paese a fare altri rifornimenti.

Rimanemmo quindi digiuni e senza acqua da bere per molti giorni. Ma la sete era tanta. Nelle vicinanze della grotta vi era un fosso di scolo dell’acqua piovana con delle pozze che si riempivano solo quando pioveva.

Allora mia madre e mio padre quando pioveva approfittavano per raccogliere quel poco d’acqua che si fermava in piccole pozze che si creavano e la mettevano in alcuni recipienti o bottiglie. Purtroppo l’acqua non era pura, si vedevano in trasparenza dal vetro, o galleggiare nei recipienti, dei piccoli vermi e animaletti di vario genere. Ma la sete era tanta che noi la bevevamo lo stesso, cercando, comunque, di filtrata prima con un telo di stoffa. Purtroppo in quel periodo non potevamo neanche bollirla per sterilizzarla.

Passati 58 giorni prendemmo un viottolo che conduceva a mezza costa di Monte Sambúcaro, con l’intento di andare a Venafro dove vi era il retrovia Alleato e quindi lontano, almeno così si credeva, dalla bufera bellica.

Nell’attraversare la montagna passammo per una località chiamata “La Refenza” e poi nei pressi della Sorgentina. A metà montagna trovammo la neve.

Purtroppo sia io che mia madre, ed anche mia sorella Maria, più piccola di me di tre anni, fummo costrette ad attraversare tutta la montagna innevata scalze.

Ricordo che i miei piedi nudi affondavano nella neve fino a metà ginocchio. Le gambe erano divenute rosse per il freddo, e quasi non le sentivo più. Mia sorella Maria, che aveva solo nove anni, si sentì male, era al limite dello sfinimento. Le labbra le erano divenute livide per il freddo. Allora mio fratello Vittorio se la caricò sulle spalle, e si portò quel fardello umano per quasi tutta l’attraversata di Monte Sambùcaro.

Mia madre portava sulla testa un cesto di vimini pieno di cose di vario genere, senza valore ma comunque pesanti. Con noi vi era anche la mia nonna materna Maddalena Casone1, che oltre ai disagi per l’età avanzata, soffrì molto il freddo e la fame che aggravarono la sua già cagionevole salute. Allora mio padre Luigi e mio fratello Guido si misero ai suoi fianchi e la sorressero per tutto il tragitto.

Nell’attraversare il versante meridionale di Sambùcaro passammo anche in località “I Colli”, poco al di sopra del paese di San Pietro Infine, poco più avanti trovammo molti soldati morti, di entrambi i fronti, che giacevano semicoperti dalle coperte poste provvisoriamente dalle pietose mani dei loro compagni.

Quando arrivammo al valico delle Tre Torri vedemmo nella piana sottostante alcuni contadini che si davano da fare per arare e seminare i loro campi, posti nella piccola pianura di Vallecupa compresa tra Sambúcaro e San Nazario. Ci rendemmo allora conto che lì la vita stava tornando alla normalità.

Allo stupore si aggiunse il sollievo. Forse eravamo riusciti ad attraversare la linea del fronte ed ora non c’era più pericolo di incontrare i tedeschi. Rincuorati scendemmo verso Ceppagna e da lì raggiungemmo la strada per Venafro, dove certamente avremmo trovato da mangiare e un luogo dove rifugiarci.

Nel tratto di strada compreso tra Ceppagna e Venafro trovammo un accampamento americano posto ai lati della strada stessa. Timidamente cercammo di attraversarlo. Quando i militari americani ci videro ci vennero incontro e ci offrirono del pane, che a noi sembrò talmente bianco e soffice che pensammo fosse ovatta.

Poi un soldato mi si avvicinò e mi disse: «Signorina, signorina prendi», e mi dette una tavoletta di cioccolata e alcune caramelle. E devo dire che tutto quello che ci venne offerto lo divorammo avidamente per la troppa fame.

Così rifocillati riprendemmo la strada per Venafro. Quando arrivammo in città cercammo un conoscente di mio padre che si chiamava Giacomino. Questi era un ortolano di Venafro che i miei genitori conoscevano bene perché, prima della guerra, andava a vendere la verdura a San Vittore.

Dopo che ci indicarono la casa la raggiungemmo prima dell’imbrunire. Giacomino ci accolse in casa ma chiarì subito che non aveva dove farci dormire. Inoltre poteva ospitarci solo per quella notte.

I miei genitori ringraziarono dicendo di non preoccuparsi perché si sarebbero accontentati di dormire anche sul nudo pavimento, pur di stare al coperto. Erano oramai mesi che vivevamo in condizioni al limite della sopravvivenza.

La mattina seguente mio padre Luigi e i miei fratelli Vittorio e Guido andarono per il paese per comprare del pane e altra roba da mangiare. Dovettero però procurarsi prima la tessera e solo dopo potettero acquistare qualcosa di commestibile. Poi si recarono a Santa Chiara, perché seppero che là avevano trovato riparo molte persone sfollate dei paesi del cassinate. Trovarono un angolo libero in una stanza del convento, si procurarono della paglia per usarla come giaciglio e andarono a chiamare il resto della famiglia. Così ci sistemammo alla meglio.

Purtroppo due o tre giorni dopo mia nonna Maddalena, provata da tutto quel patimento esalò l’ultimo respiro e i miei genitori dovettero portarla al cimitero di Venafro.

Dopo tre o quattro giorni dalla morte di mia nonna, mio padre e i miei due fratelli andarono nuovamente in cerca di cibo. Ma gli americani li fermarono e li portarono in prigione sospettando che fossero delle spie, cosa che fecero pure con molti altri sfollati.

Mia madre incominciò a preoccuparsi quando a tarda ora il marito e i figli non erano ancora rientrati. Ripeteva continuamente «chissà che cosa è successo loro». Alcune persone però la rassicurarono dicendole: «Vedi che gli americani stanno fermando molti uomini con il sospetto di essere spie». Decise allora di andare dai carabinieri per raccontare dell’accaduto e questi a loro volta contattarono i militari americani per chiarire che gli uomini facevano parte di una famiglia di San Vittore. E così dopo una notte passata in prigione mio padre e i miei fratelli furono liberati.

Le numerose piaghe ai piedi di mia madre Giuseppina, dovute al lungo cammino scalzo su Monte Sambùcaro, tra le rocce e il freddo della neve, non adeguatamente curate, si infettarono e allora mio padre fu costretto a portarla in ospedale.

Qui rimase ricoverata per alcuni giorni, poi fece ritorno a Santa Chiara. Il convento però era diventato affollatissimo, allora i miei genitori cercarono una casa in fitto a Venafro. Trovata la casa ci spostammo tutti lì ad abitare, in attesa che le autorità militari ci dessero il permesso di rientrare al nostro paese.

Quando sembravamo ormai al sicuro avvenne l’imprevedibile. Il 15 marzo del 1944, un mese dopo il bombardamento dell’Abbazia di Montecassino, sentimmo il rombare dei quadrimotori che volavano sulle nostre teste, poi sentimmo dei fischi a cui fecero subito eco delle forti esplosioni. In pratica i bombardieri americani avevano sganciato per errore su Venafro le bombe destinate a Cassino, dove il fronte era ancora fermo. Delle bombe di aereo caddero anche su Monte Sambùcaro, poco al di sopra di San Pietro Infine, che comunque giaceva già distrutto dalle cannonate.

Come è noto nel bombardamento di Venafro morirono, oltre ai tanti militari, anche un centinaio di civili sia di Venafro che dei vari paesi del Cassinate. Di loro solo 91 furono riconosciuti, 35 erano di Venafro, 11 di Cassino, 1 di Isernia, 2 di Picinisco, 14 di Sant’Elia Fiumerapido, 3 di Vallerotonda e 25 di Valvori2.

Il ricordo del bombardamento alla stazione di Rocca d’Evandro, dell’11 settembre precedente, cui eravamo scampate per miracolo, aveva generato il panico tra noi ragazze sfollate, anche perché quella mattina ci trovavamo da sole a casa. Io e mia sorella Maria, ed altre ragazze ancora, ci rifugiammo in alcune grosse botti di legno usate per il vino. Rimanemmo lì dentro per molto tempo. Mia madre Giuseppina, che si trovava nelle campagne di Venafro, perché da qualche giorno aveva trovato lavoro, come del resto molte altre donne sfollate, lavando i panni ai militari americani, corse strillando verso la propria abitazione, preoccupata per la nostra sorte. La sentimmo strillare chiamandoci alternativamente, quando sentì le nostre voci fu subito risollevata in quel giorno di tragedia. Non riusciva però a tirarci fuori dalle botti, perché queste erano troppo profonde, chiese aiuto allora ad alcuni uomini che risolsero il problema con una scala a pioli.

Io e la mia famiglia rimanemmo in quella casa per altri cinque mesi. Mio padre e i miei fratelli trovarono fortunatamente anche un lavoro, erano addetti al posizionamento di cavi telefonici. Quando il fronte di guerra si spostò ormai oltre Roma facemmo ritorno a San Vittore e lo trovammo completamente distrutto.

.

NOTE

* La testimonianza è stata video registrata, nel 1994, dal figlio Maurizio Zambardi. Elvira Masecchia è venuta a mancare il 1° luglio 2003.

1 Moglie di Vittore Simeone. La nonna materna di Elvira Masecchia si chiamava Giuseppina Simeone, mentre i nonni paterni si chiamavano Antonio Masecchia e Rosaria Vendittelli, morti prima della guerra.

2 Cfr. G. Petrucci, La devastazione di Venafro fu un tragico evento bellico, in «Studi Cassinati», anno VI, n. 4, ottobre-dicembre 2006, pp. 226-231. Inoltre G. Atella, C’era una volta Venafro, Venafro 1983, p. 19.

.

(167 Visualizzazioni)